運動器超音波塾【第31回:股関節の観察法6】

株式会社エス・エス・ビー

超音波営業部マネージャー

柳澤 昭一

近年、デジタル技術により画像の分解能が飛躍的に向上した超音波は、表在用の高周波プローブの登場により、運動器領域で十分使える機器となりました。この超音波を使って、柔道整復師分野でどのように活用できるのかを、超音波の基礎からわかりやすくお話してまいります。

第三十一回 「それでも鼻の下は伸びるのか」の巻

―下肢編 股関節の観察法について 6 ―

インフルエンザの季節となり、早速家族全員で予防接種を受けてきました。友人の医師から「手は頻繁によく洗ってね」と「お茶を頻繁に飲んでね」とアドバイスを貰ってからは、この所それほど酷い風邪やインフルエンザに罹患した記憶はありません。一方、幼い頃の記憶をたどってみると、よく扁桃腺を腫らしてはその度ごとに高熱を出して、随分と親に心配をかけていました。そのような訳で幼稚園に通う頃には、とうとう扁桃腺の摘出術を受けることとなって、両側の口蓋扁桃を2回に分けて剥離してもらう事となりました。手術用の椅子に座ってまぶしい光の中、テーブルの上には訳のわからない形の手術器具や喉に打つのであろう長い針の注射器が何本も並んでいて、それを見ただけで恐れおののいていました。最近は全身麻酔のようですが、当時は部分麻酔で行われたように想います。銀色に光ったそら豆型の膿盆(手術用トレイ)を自分で抱えて、口を開けていたのを覚えています。手術は夜だったのでそのまま入院して、会社帰りの父親がゼンマイ駆動のバットマンカーのプラモデルを買ってくれたのを布団の中で眺めていました。

頻繁に扁桃腺を腫らしていた頃に通っていた小児科の隣には、明治6(1873)年創業の老舗蕎麦屋があって、かならず帰りに寄っては、母親に小さな器に取り分けて貰ったそばを手繰っていました。医者に行くのをぐずる私は、まんまと食でつられていたわけです。そのおかげで、今でも無類のそば好きである私の舌は、その丼ものを一切扱わない店の、打ち立ての細麺の味で育まれたと言っても過言ではありません。店のおかみさんとも親しくなって、小上がりの席がいつもの定席となっていました。店の奥には湯気の立ちのぼる厨房と開けっ広げの畳の部屋があって、店主がおおきなそろばんを弾いていました。その風情が江戸時代のお店を観ているようで、蕎麦の香りと共にとても好きでした。

今年も茨城県は魅力度最下位となってしまいましたが、実は北海道に次いで第2位のそばの生産地でもあります。県北地域は、昼夜の寒暖差や水はけの良い傾斜地など、そばの栽培に適した条件が揃った環境ということで、江戸時代から「そばどころ」として知られた名産地です。この県北地域の「常陸秋そば」は、全国のそば職人から玄そば(殻つきのそばの実)最高峰の香り、味、品質との評価を得ており、県内にはそば街道と呼ばれる道がいくつもあります。*0

この季節になると、県内各地で「そばまつり」が催されており、是非試していただきたい食のひとつです。

伝統食のけんちん汁でいただく、「けんちんつけそば」もあります。

- *0

- 茨城をたべよう いばらき食と農のポータルサイトより

https://www.ibaraki-shokusai.net/season/hitachiakisoba/

さすがに2回目の扁桃腺摘出術の手術の時は、前回の術式の記憶もあって、そこまでは痛い思いをしないことが解っていたので多少聞き分けは良かったようです。実は、よく遊んでもらった近所のお姉さんがその耳鼻咽喉科の看護婦をしていて、傍でずっと手を握ってもらっていたのも聞き分けを良くした理由である事を付け加えておかなければなりません。ええ、もちろん大きく口を開けていたので、鼻の下は伸びていなかったはずです。

今回の「運動器の超音波観察法」の話は「股関節の観察法6」として、外側走査について考えてみたいと思います。股関節の観察法は下肢の重要な起点となりますので、今回も適当に道草を食いながら、丁寧に話を進めていこうと思います。

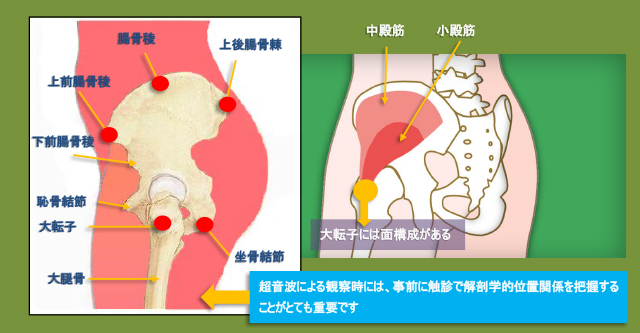

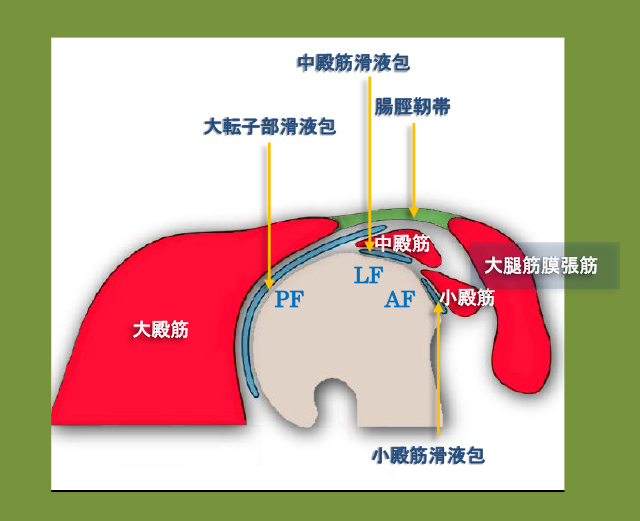

股関節外側の解剖

股関節の外側には大転子を目印として、上前腸骨棘(ASIS)と腸骨稜・大殿筋膜内面からの大腿筋膜張筋と、移行する腸脛靭帯、大転子の外側面に付着する中殿筋、大転子の前面に付着する小殿筋、股関節内転・外転軸を上下に大きく覆って腸脛靭帯や大腿骨殿筋粗面に付着する大殿筋などが観察できます。また、大転子と大殿筋腱の間には、潤滑液を包み込んだ袋、大転子部滑液包があり、滑液包の前方には腸脛靱帯に大腿筋膜張筋が連続しています。外側面の中殿筋腱との間には中殿筋滑液包、前面の小殿筋腱との間には小殿筋滑液包があります。この滑液包に炎症が起こると、大腿から股関節の外側に痛みが出て、歩行など日常生活に大きな影響が出始めます。*1

大腿筋膜張筋は股関節屈筋の大腿直筋や腸腰筋などが働く際に、股関節の外旋動作を抑制しています。つまり、歩く時や走る時に股関節が外旋しないようにして、足をまっすぐ出せるように働いているわけです。

中殿筋・小殿筋は股関節を外転する時に働き、片足立ち等の場合には軸足がぐらつかないように股関節の安定にも働きます。股関節伸展位では、前部線維および中部線維が股関節の内旋、後部線維が股関節の外旋に作用するということです。この股関節伸展位での安定には、先の大腿筋膜張筋も関与しています。

大殿筋は股関節を外から被っている様子からも解るように、様々な方向の動きに働きます。単一筋としては、人体で最大の体積を有し*2、直立歩行により発達したと考えられています。*3主な作用は股関節の伸展と外旋で、下部線維が外転、上部線維が内転に作用します。また、片側の上肢を挙上させる際には、三角筋に先行して大殿筋が活動するとの報告もあり、上肢との連関もあるようです。*4そのようなわけで、大殿筋は、股関節肢位の違いによって筋線維走行や筋線維長が変化し、発揮される筋活動や運動作用が変わるという、なかなか複雑な機能を持った筋であるというわけです。*5

- *1

- Seidman AJ, Varacallo M.: Trochanteric Bursitis. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019-. 2019 Mar 10.

- *2

- Ito J, et al.: Human lower limb muscles: an evaluation of weight and fiber size. Okajimas Folia Anat Jpn 80: 47–56, 2003.

- *3

- Hogervorst T, et al.: Evolution of the human hip. Part 2 muscling the double extension. J Hip Preserv Surg 2: 3–14, 2015.

- *4

- Bouisset S, et al.: A sequence of postural movements precedes voluntary movement. Neurosci Lett 22: 263–270, 1981.

- *5

- 伊藤 陸:基本動作における大殿筋上部線維と下部線維の筋活動について. 関西理学. 17: 33–40, 2017

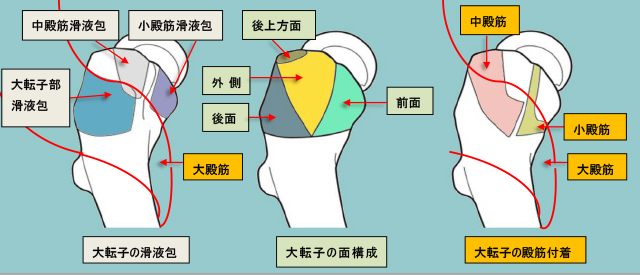

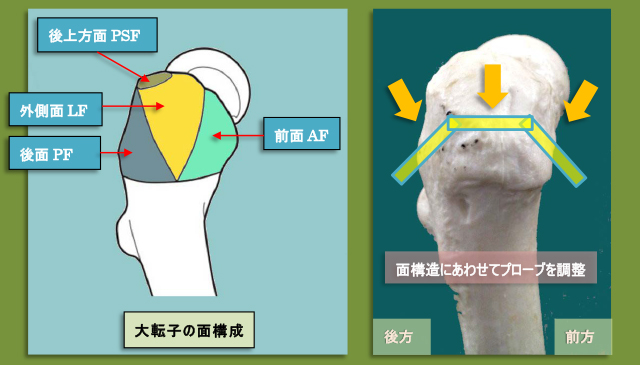

肩関節と同様に、大転子にも面構成(facet)があります。大転子を短軸に超音波観察すると、その構造が理解しやすくなります。

腸骨関節包筋(iliocapsularis muscle)について

股関節周囲の論文を漁っていると、腸骨関節包筋(iliocapsularis muscle)という名前がでてきます。前下腸骨棘AIISと前股関節包から始まり小転子のすぐ遠位に付き、股関節臼蓋形成不全の場合に肥大して安定のために機能すると言われています。逆に、安定して十分に拘束された股関節では萎縮するとされており、これにはちょっと驚きです。前方アプローチの骨盤骨切り術としてBernese骨切り術(Bernese Periacetabular Osteotomy)の際に解剖学的ランドマークとされる事から、海外では結構論文が見受けられます。*6

股関節の解剖研究の写真を見ると、この腸骨関節包筋(iliocapsularis muscle)と小殿筋の間に脂肪体が広がっているのが解ります。*7また、腸骨関節包筋と大腰筋を収縮させることによって大腿直筋と外側大腿回旋動脈の上行枝を保護するとしています。超音波による動態観察では、股関節の微小不安定性が股関節痛の潜在的な原因として最近注目されていることもあり、前部大腿骨頭の平行移動を測定する論文もありました。*8ゴルフ、ホッケー、サッカー、バレエ、フィギュアスケートなどの反復運動を伴うスポーツは、関節唇および関節膜の摩耗を誘発する可能性があり、これが微小不安定性を促進し、寛骨臼内の大腿骨頭の平行移動を増加させるとの話も書かれています。

股関節でも、超音波観察を活用した新しい解剖学的発見が次々と生まれてきています。この件については、もう少し追っかけてみようと思っています。

- *6

- Babst D, Steppacher SD, Ganz R, Siebenrock KA, Tannast M. The iliocapsularis muscle: an important stabilizer in the dysplastic hip. Clin Orthop Relat Res 2011;469:1728–34.

- *7

- Kuhns BD, Weber AE, Levy DM et al. Capsular management in hip arthroscopy: an anatomic, biomechanical, and technical review. Front Surg 2016; 3: 13.

- *8

- d’Hemecourt PA, Sugimoto D, McKee-Proctor M, Zwicker RL, Jackson SS, Novais EN, Kim YJ, Millis MB, Stracciolini A. Can Dynamic Ultrasonography of the Hip Reliably Assess Anterior Femoral Head Translation? Clin Orthop Relat Res. 2019 May; 477(5):1086-1098.

股関節外側の超音波観察法

中年女性に多い大転子の痛みは、大転子疼痛症候群(greater trochanteric pain syndrome: GTPS)や大転子部滑液包炎(greater trochanteric bursitis: GTB)と呼ばれています。超音波の画像上、中殿筋の腱炎、すなわち低エコーの局所肥大が最も多く、部分断裂や全層断裂の所見をきたすこともあり、しばしば大転子滑液包に水腫を伴うとされています。小殿筋腱付着部の病変は、腱炎、石灰沈着、部分断裂の所見が特徴的でありますが、頻度的には中殿筋腱病変より少ないとされています。*9

- *9

- 皆川洋至 超音波でわかる運動器疾患 メジカルビュー社

従って、股関節外側の大転子の痛みについては、中殿筋腱炎による局所肥大と中殿筋腱の部分断裂や全層断裂、大転子滑液包の水腫に注意し、併せて小殿筋腱の腱炎や石灰沈着、部分断裂にも着目して観察するということがポイントとなります。

股関節の石灰沈着性腱炎について調べると、寛骨臼蓋縁、大転子部及び周辺滑液包に石灰化を認めるとして、急性型では疼痛が強く、歩行も困難となるとされています。この急性型に関しては、レントゲン上石灰化の確認が困難である事が多いとされ、超音波観察が有用と言われています。カルシウム沈着の傾向については、ピロリン酸カルシウム結晶沈着症(calcium pyrophosphate dehydrate deposition disease CPPD症)は関節内がやや多く、塩基性リン酸カルシウム結晶沈着症は関節外がやや多いとされています。また、ピロリン酸カルシウムは軟骨に沈着しやすく、関節周囲には線状に沈着するとのことで、膝関節や手関節が多く、肩関節、肘関節、足関節、股関節、あるいは椎間板や黄色靱帯でもみられるとされています。これに対して塩基性リン酸カルシウムは、動脈、皮下、筋肉などの軟部組織に沈着しやすく、関節周囲の滑液包や腱に丸い塊で沈着するとされています。*10一般的に偽痛風(acute pseudogout)と言われている関節炎は、このピロリン酸カルシウム結晶沈着症(CPPD症)の中でも急激に関節炎を起こして、痛風と似た経過をたどるものを言います。股関節周囲の石灰沈着の発生メカニズムについては明らかにはなっていませんが、他の関節における病態と同様に腱・靱帯などが加齢及び外傷により変性、壊死した際に生じるとの話があります。ちなみに肩関節における石灰性腱炎を対象にした話では、血液供給の少ない低酸素状態が続いた部位が腱の線維軟骨異形成を生じ、軟骨細胞が石灰沈着を引き起こすとの報告があります。1*1つまり、加齢に伴った変形性関節症などによる関節の変形が重要な要因として関わっていると考えられるわけです。だいぶ、脱線しました。

- *10

- West SG : Rheumatology Secrets. 3rd ed. Mosby, 2013.

- *11

- Uhthoff, H. K., Sarkar, K. and Maynard, J.A.: Calcifying tendinitis. Clin. Orthop.,118:164-168, 1976.

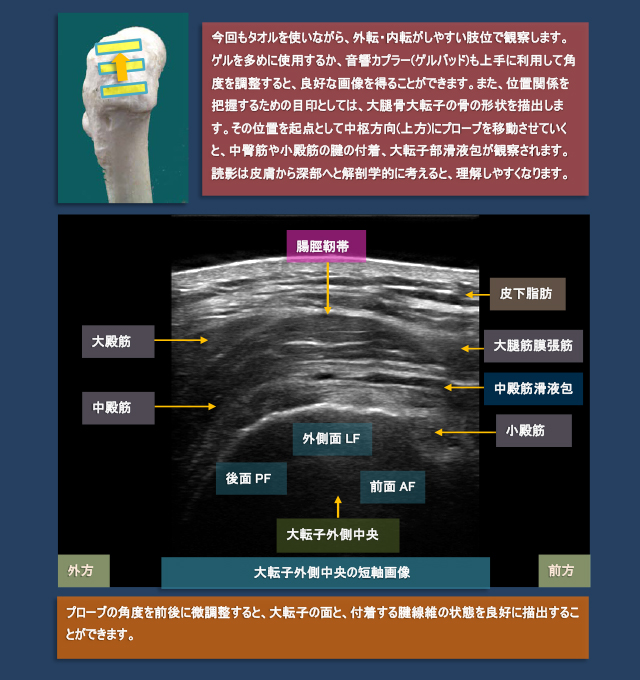

股関節外側の超音波観察の肢位は仰臥位(背臥位)か、側臥位で行います(外転動作等の動態観察を行う場合は、動作させやすい側臥位で行います)。まず大転子に短軸にプローブを置き、面構造を意識することから始めます。この場合、前後にプローブを傾けながら観察すると、全体像が把握できます。

プローブを前後に傾けながら、4つの面構造を意識して観察していきます。4つの面構造は、前面(AF : anterior facet)、外側面(LF : lateral facet)、後面(PF : posterior facet)、後上方面(PSF : posterosuperior facet)、となります。海外の文献では、大転子を「大腿骨の上部シャフトの外側面に見られる大きな四辺形の突起」と捉えているのは当を得ており解りやすいです。

大転子を上方に移動しながら観察していくと、前面からの小殿筋腱、外側面から後上方面にかけての中殿筋腱、後面には大転子部滑液包(Greater trochanteric bursa)が描出されます。また、中殿筋や小殿筋の下にも滑液包があり、併せて注意をします。

短軸画像による大転子と中殿筋、小殿筋、腸脛靭帯

中殿筋腱炎による局所肥大と中殿筋腱の部分断裂や全層断裂、大転子滑液包の水腫に注意し、併せて小殿筋腱の腱炎や石灰沈着、部分断裂にも着目して観察していきます。

大転子と中殿筋、小殿筋と滑液包の位置関係

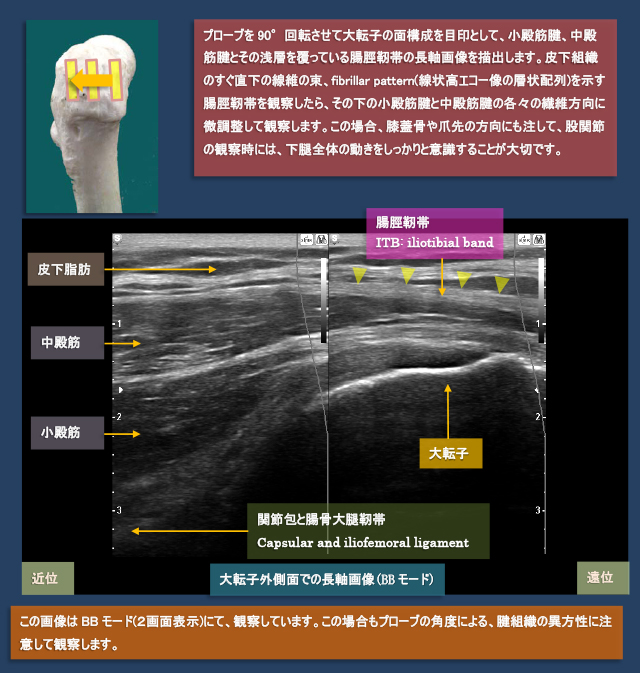

中殿筋や小殿筋の位置関係が解ったら、次に、プローブを90°回転させて、長軸画像での観察を行います。プローブを前方より後方に移動させながら、小殿筋腱と中殿筋腱、筋肉への移行部と線維の方向にも注意をして観察していきます。

前面(AF : anterior facet)からは小殿筋腱、外側面(LF : lateral facet)からは中殿筋腱前部線維、後上面(PSF : posterosuperior facet)には中殿筋腱後部線維が観察されます。中殿筋は前部線維と後部線維とに明確な筋線維走行の違いを見せており、この線を境にして中殿筋が前部線維と後部線維に分かれる様子が確認できます。また、それらの浅層には、fibrillar pattern(線状高エコー像の層状配列)の線維束に描出され、それらを広く覆っている、腸脛靭帯を観察することができます。

腸脛靭帯で重要となる大腿筋膜張筋は、knee-outが矯正された時に、外側広筋と共に制動を掛けて安定化を図ります。従ってこの観察時でも、膝蓋骨や爪先の方向にも併せて注意をして、下腿全体の動きをしっかりと意識することが大切です。

長軸画像による大転子と中殿筋、小殿筋、腸脛靭帯

小殿筋の前方には脂肪組織が沢山あり、大腿神経を取り巻く脂肪ともつながっているのが観察されます。小殿筋の走行は大腿骨頚部に平行しており、筋作用をベクトルで表すと求心位を向いていることから、骨頭を求心位に保持する働きが解ります。

ここで、小殿筋コンパートメント症候群についても少し考察しておくことにします。コンパートメント症候群というと、骨折などの外傷由来と思いますが、臀部についてはまれで、アルコール中毒や長期の寝たきりによる症例発表を見かけるぐらいです。日本救急医学会によると、コンパートメント症候群とは、複数の筋肉がある部位では、いくつかの筋ごとに、骨、筋膜、筋間中隔などで囲まれた区画に分かれて存在しており、その区画のことをコンパートメントと言うとしています。骨折や打撲などの外傷が原因で筋肉組織などの腫脹がおこり、その区画内圧が上昇すると、その中にある筋肉、血管、神経などが圧迫され、循環不全のため壊死や神経麻痺をおこすことがあり、これをコンパートメント症候群としています。骨折や打撲だけではなくランニングやジャンプなどの激しい運動によってもおこり、強い疼痛が特徴で、他に腫脹、知覚障害、強い圧痛などがみられ、処置が遅れれば筋肉壊死や神経麻痺をおこすとされています。*12

重度の挫傷時などは別にしても、長距離走などでも出現するというのは要注意です。また、小殿筋コンパートメント症候群で遠心性収縮による強い痛みがある場合、小殿筋を緩めると痛みがなくなるとの話もあります。小殿筋は高い割合で遅筋線維と筋紡錘を含んでおり、そのために微細な調整、少量の筋力発揮、長く続く活動に最も適した筋であると言われ、そう考えると、ジョギングや長距離走での痛みの出現も合点がいきます。

- *12

- 日本救急医学会 HPより

http://www.jaam.jp/html/dictionary/dictionary/word/1113.htm

超音波で小殿筋を動態観察すると、外転動作で小殿筋の前方に脂肪が集まると共に、大転子と小殿筋の間に脂肪が入って持ち上げる様子が観察されます。つまり、ここでも関節運動に伴う脂肪の移動が起こっているわけです。やはり、「関節周囲の脂肪組織は運動器としての役割を持つ」という思いが、より強くなりました。この位置でも、他の関節周囲の脂肪体と同様に、小殿筋深部の脂肪が癒着することで小殿筋の収縮を妨げてしまうという事が起こるわけです。小殿筋を緩め、内転可動域を稼ぐことが重要ということになります。やっぱり脂肪は重要な運動器だ、と思う今日この頃です。

ちなみに、大転子滑液包炎は障害側を下にした場合の臥位と階段昇降の困難さが特徴で、小殿筋下滑液包と中殿筋下滑液包の炎症と共に、慢性の股関節外側痛の原因となるとされており、併せて着目しておきたいところです。股関節外転筋が腱障害により衰弱すると、大腿骨頭の外側亜脱臼が発生し、大転子と腸脛骨靭帯の間の軟部組織の衝突と滑液包炎の発症につながり、したがって、大転子滑液包炎は股関節不安定性の後遺症である可能性があるとの話があります。関節リューマチなどの全身性の炎症以外では、50歳から60歳に多いというのも解る気がします。

それでは、動画です。大転子前面で小殿筋を長軸に描出し、股関節を外転動作させながら観察します。

股関節を外転動作させながら、大転子の前面で小殿筋を観察すると、画面の左下方より脂肪が入ってきて小殿筋を持ち上げる様子が観察されます。

超音波ならではの動態観察により、このような関節周囲の脂肪の移動方向が理解できると、癒着などの拘縮の場合にどの方向に手技を行うのが良いのか、治療のヒントが見えてきます。運動器の超音波観察法には、まだまだその先があります。

股関節を外転動作させて小殿筋の観察

それでは、まとめです。

今回の観察法でポイントとなる事項をまとめると、下記のようになります。

- 股関節の滑液包に炎症が起こると、大腿から股関節の外側に痛みが出て、歩行など日常生活に大きな影響が出始める

- 大腿筋膜張筋は股関節屈筋の大腿直筋や腸腰筋などが働く際に、股関節の外旋動作を抑制し、歩く時や走る時に股関節が外旋しないようにして、足をまっすぐ出せるように働いている

- 中殿筋・小殿筋は股関節を外転する時のほか、片足立ち等の場合には軸足がぐらつかないように股関節の安定にも働き、股関節伸展位では前部線維および中部線維が股関節の内旋、後部線維が股関節の外旋に作用する

- 大殿筋の主な作用は股関節の伸展と外旋で、下部線維が外転、上部線維が内転に作用し、片側の上肢を挙上させる際には、三角筋に先行して大殿筋が活動するとの報告もあり、上肢との連関もある

- 大殿筋は、股関節肢位の違いによって筋線維走行や筋線維長が変化し、発揮される筋活動や運動作用が変わる

- 腸骨関節包筋(iliocapsularis muscle)は股関節臼蓋形成不全の場合に肥大して、安定のために機能すると言われている

- 股関節外側の大転子の痛みは、中殿筋腱炎による局所肥大と中殿筋腱の部分断裂や全層断裂、大転子滑液包の水腫に注意し、併せて小殿筋腱の腱炎や石灰沈着、部分断裂にも着目して観察するということがポイントとなる

- 股関節の石灰沈着性腱炎は、寛骨臼蓋縁、大転子部及び周辺滑液包に石灰化を認め、急性型では疼痛が強く、歩行も困難となる

- 急性型の石灰沈着性腱炎は、レントゲン上石灰化の確認が困難である事が多いとされ、超音波観察が有用と言われている

- 肩関節における石灰性腱炎を対象にした話では、血液供給の少ない低酸素状態が続いた部位が腱の線維軟骨異形成を生じ、軟骨細胞が石灰沈着を引き起こすとの報告があり、加齢に伴った変形性関節症などによる関節の変形が重要な要因となると考えられる

- 股関節外側の超音波観察の肢位は側臥位で行い、まず大転子に短軸にプローブを置き前後に傾けながら全体像を把握し、面構造を意識することから始める

- 大転子を短軸に上方に移動しながら観察していくと、前面からの小殿筋腱、外側面から後上方面にかけての中殿筋腱、後面には大転子部滑液包(Greater trochanteric bursa)が描出され、中殿筋や小殿筋の下の滑液包にも注意をする

- 長軸での観察の場合、中殿筋は前部線維と後部線維とに明確な筋線維走行の違いを見せており、この線を境にして中殿筋が前部線維と後部線維に分かれる様子が確認できる

- 腸脛靭帯で重要となる大腿筋膜張筋は、knee-outが矯正された時に外側広筋と共に制動を掛けて安定化を図る機能があり、膝蓋骨や爪先の方向にも併せて注意をして、下腿全体の動きをしっかりと意識することが大切となる

- 小殿筋の前方には脂肪組織が沢山あり、大腿神経を取り巻く脂肪ともつながっている

- コンパートメント症候群は、骨折や打撲だけではなくランニングやジャンプなどの激しい運動によってもおこり、強い疼痛が特徴で、他に腫脹、知覚障害、強い圧痛などがみられ、処置が遅れれば筋肉壊死や神経麻痺をおこす

- 小殿筋は高い割合で遅筋線維と筋紡錘を含んでおり、そのために微細な調整、少量の筋力発揮、長く続く活動に最も適した筋であると言われている

- 超音波で小殿筋を動態観察すると、外転動作で小殿筋の前方に脂肪が集まると共に、大転子と小殿筋の間に脂肪が入って持ち上げる様子が観察され、関節運動に伴う脂肪の移動が起こっている

- 小殿筋深部の脂肪が癒着すると小殿筋の収縮を妨げるため、小殿筋を緩め、内転可動域を稼ぐことが重要となる

- 大転子滑液包炎は障害側を下にした場合の臥位と階段昇降の困難さが特徴で、小殿筋下滑液包と中殿筋下滑液包の炎症と共に、慢性の股関節外側痛の原因となるとされている

- 超音波ならではの動態観察により、関節周囲の脂肪の移動方向が理解できると、癒着などの拘縮の場合にどの方向に手技を行うのが良いのか、治療のヒントが見えてくる

次回は、「下肢編 股関節の観察法について7」として、引き続き外側走査について考えてみたいと思います。

情報提供:(株)エス・エス・ビー

PR

PR