第31回日本柔道整復接骨医学会学術大会開催:特別講演編

2022年12月3日・4日の2日間、「臨床と学術の融合~Shoulder ver.~」をテーマに、第31回日本柔道整復接骨医学会学術大会が開催された。本学会はリアルとオンラインのハイブリッド形式にて行われた。

特別講演

「肩関節障害と動作評価 ―Core Power Yoga CPY® を用いて―」

小林氏は講演で、〝日常僕がやっていることは、壊れた肩と肘を治すことです。これは、大学1年生(18歳男性)の野球選手が、右肩が不安だといって来ました。高校2年の時にバッティングで外角を振りぬいた時に外れたようになった。その後、保存治療を行ったが痛くてバッティングが出来ないということでした。両肩ともに緩い、左の手を挙げるとなんとなくゴキッとなって不安である。ただし内転外転ではあまり不安はないが、上げただけで落ちそうな気がして困るということでした。MRIで診ると通常僕のやっている仕事は、診断して壊れていたら治すということですが、左側、後ろの関節唇の辺りがちょっとおかしい。上腕骨の前側です。骨挫傷というのがあるが、不安だというのは前か後ろかのどちらかですが、大体前が多いが、内視鏡で、前から後ろを覗き込むと後ろの関節唇が外れている。

僕の仕事は、患者さんが肩が痛い、肘が痛いと言って来る訳ですが、壊れているか壊れていないかをいろんな画像診断を行って、壊れていたら治すのが仕事です。ただし実際に壊れているものを見つける確率は、痛いといって来た人の大体1割か1割弱、数パーセント位です。つまり90%は、何も壊れていないけど、痛くて病院に来ているという人です。そちらの方が数が多い。それをどうするかを考えたほうが余程世の中のためになると思います。この人はバッターショルダーと言ってバッティングで、要は体幹の底屈で、後方の関節が損傷して後ろに不安定になるという状態です。今言ったようにこういう風に壊れているということのほうが珍しい。上腕骨が一旦後ろに向けて上に上がった時に上方の関節が切れて最後は元に戻ったが、その後、痛く感じるということです。

先ず、関節が何故壊れていくのかということを考えます。解剖学的破綻から診た局所の機能障害、痛みがあるという時に、解剖学的破綻が無いのに痛いという場合と、顕微鏡で見たレベルで破綻があり肉眼的にも壊れているというものと更にそれによって変形したり軟骨が無くなってしまったりということで4段階ありますが、整形外科医が治せるのは、肉眼的解剖学的破綻と反応性の変化(骨変形、軟骨変形)の2つです。90%位は解剖学的破綻はない、顕微鏡的(微細な)解剖学的破綻の2つですから、これをどうにかしないといけないという話です。大雑把に言うと、1つの関節をまたぐ筋と2つ以上の関節をまたぐ筋があるということは皆さんご存知と思います。一関節筋と多関節筋と言いますが、位置で分類すればインナーマッスルとアウターマッスルになります。機能で分類するとローカル筋とグローバル筋です。要はローカル筋が関節の位置関係を調整しつつグローバル筋が大きな力を出す。これが正しい関節の動きです。この一関節筋が一つの関節をまたいで関節の運動中枢の近くに付くので出力は小さいが関節の位置を調節するのに非常に重要であり、速筋ではなく遅筋のほうが多いと言われています。長く作業が出来るということです。多関節筋、グローバル筋は、2つ以上の関節をまたぐ筋で、遠くに着いているので大きな出力を出すことが出来る。しかも一関節筋、二関節筋というのは、小さい両生類、昆虫にも存在します。何が言いたいかというと、一関節筋、二関節筋で制御するということは、それほど脳が発達していなくても単純な回路で制御が出来る非常に有効な手段だということで、そういうものを使って進化してきた訳です。この筋の順序は、皆さんご承知のようにローカル筋が関節の位置を調整しますから、多筋に働いてグローバル筋の大きな力を出す。機能不全でグローバル筋が先に働く、ローカル筋が働かなければ関節のズレが起こりますので、軟骨が壊れたり、半月板を損傷したり、関節唇が壊れたり、いろんなことが起こる。

障害を起こさない体の使い方のポイントは、何所から使うかと言うと、ローカル筋は深い所にありますので体の奥から使っていって、ポイントは胸椎、胸郭を動かすことと股関節を動かすことです。体幹が安定していない、真ん中のお腹が安定していないと上下が動かせない。これが非常に重要なポイントです。

例えばゴルフで、回旋する場合、100度位回旋してグラブを振ると思いますが、その内の90度位は股関節と胸椎で回旋しています。腰では全く回旋していない。胸椎、胸郭を動かして、股関節を動かして体幹を安定させるというのが非常に重要です。人間の関節というのは、365個あります。3面に動かせる関節と、1面しか動かせない関節があります。例えば、肩は3面動きます。整形外科医の中には腰が動くと未だに思っている人が結構います。何処か機能障害があると、腰椎が安定しないために胸椎の可動性が失われ、股関節の可動性が失われる。そうすると肩甲胸郭関節が不安定になり、肩甲上腕関節が今度動かなくなるということが野球の障害等ではよく起こります。

何が言いたいかというと、例えば僕が肩肘の痛い人を診ている時に、勿論肩肘の壊れたところを探すのも非常に重要ですが、〝この子、なんで肩肘痛くなったの?〟ということを考える時に体の動きを見ないと解決しない。また一旦休息をとって良くなっても、多分障害は治らないということです。背骨に関して、動かさないとダメと言いましたが、伸展に関していうと頚が最も動きます。腰が伸展すると思っている方もいると思いますが、実は胸椎のほうが若干伸展します。胸椎は12ありますから、腰椎よりも勿論多い。胸椎は結果的に35度回旋して腰椎は5度しか回旋しない。これがポイントです。壊れる原因を考えると、ローカル筋かグローバル筋が1つ。もう1つは、ニュートラルゾーンとエラスティックゾーンという考え方があって、ニュートラルゾーンというのは関節でどこにでも動かせる。要するに軟骨が靭帯に余計な負荷がかかっていない状態。そこでは何で制御しているかというと、ローカル筋が制御している訳です。エラスティックゾーンというのは、例えば、最大外転でロックして投げようとすると靭帯が突っ張ります。軟骨にも負荷が加わります。それはまさにニュートラルゾーンを使って胸椎と股関節を使って回すことによって投球が出来るということです。もう1つはローカル筋が働かずにグローバル筋が先に働いてしまって、エンドレンジに近いところで負荷が加わることで壊れるということです。

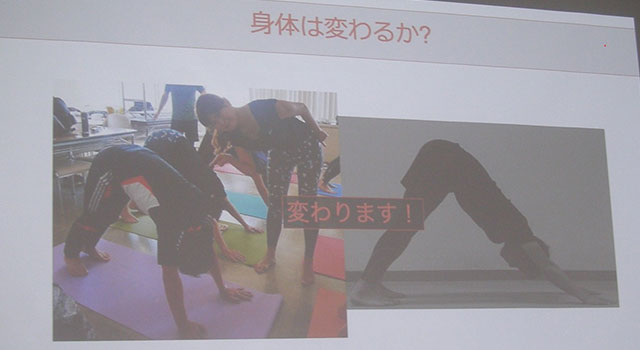

5年位前に僕が、ダウンドックっていう姿勢を行っているところです。この女性が僕の師匠で本橋といいます。いま僕は60歳ですが、全く違います。足関節、股関節の曲がりも違うし、胸椎の伸展も全く違う。肩関節の挙上範囲も明らかに上がっています。トレーニングをすると必ず変わる訳です。何故変わるのでしょうか?

人間には、3つのネットワークがあると言われています。神経系のネットワークと血管系のネットワークとコラーゲン系のネットワーク。網目で成り立っていると思ってもらって良い。コラーゲン繊維のネットワークというのは、結合組織もありますが、筋骨格系のネットワークと理解して良い。人間の体のコラーゲン繊維というのは、粘弾生体といって、粘性と弾性がある。弾性というのはバネと一緒で、引っ張れば引っ張るほど張力が増えるが、引っ張り続けると徐々に伸びていって張力が緩和するという現象が起きる。つまり引っ張り続けると組織は伸びるんですが、これを粘性といいます。どれくらい伸ばすと有効かというと、ストレッチでは大体30秒以上2分以内と言われています。ある程度そういう性質を使えばちゃんと体は動くようになる。人間の体には元々の能力があるとすれば、それを100%は使っていない。余分なところの筋緊張が邪魔して体が動かないということも多く、そのバイヤスは100から80、或いは60位とハッキリしていない。それを100に近いところまで発揮できるようなトレーニングをすれば100に近いところまで行く訳です。

もう1つ、人間の体は細胞で出来ています。2説あるが、細胞の数は30~60兆と言われていますが、誰も細胞の数を数えたことが無いので、ハッキリは分からない。そして人間というのは、水が60%です。コラーゲンのネットワークがあり、インテグリンというものを介して細胞の中と外を繋げている。そのネットワークは細胞の中まで到達していて、時々その細胞が隣の細胞はどんな性質なのかと確かめるような構造をしていると言われており、同じ性質のものが集まろうとしていく。だから、組織が変わったりする訳です。また細胞に張力を加えるとその細胞の形も変わるという風に言われています。筋自体は隣と互いに手をつないで、お互いがどんな性格を持っているのかを調べながら、生きているのです。従って、運動負荷を与えるとどういうことが起こるかというと、このネットワークを介して細胞の中にも影響を及ぼすので、良い刺激が与えられれば細胞内環境も良くなり、細胞外の環境も良くなる。刺激によって細胞内外の環境が良くなると動きも良くなります。

僕は、肩肘だけを診ていたのでは、解決にならないということに随分前から気が付いていましたが、肩が専門の福岡大学や昭和大学の先生も〝肩だけ診ていてもダメだよ〟と、もう既に言われていて、それを評価する方法は何かないかということをずっと考えていました。代表の本橋さんが行うヨガを応用したCore Power Yoga CPYⓇというものに出会って、ちゃんと勉強しなければと思って始めた訳です。ヨガというのはそもそも紀元前2500年位前、約4500年前に修行法として起こりました。4世紀にヨガスートラが編集されたが、その時にはあまり運動療法、ポーズをとる等はあまり示されていなかった。12、3世紀にハタヨガという呼吸法とポーズが導入されたが、未だその頃も人間の修行の一環だった。1970年にアメリカでヨガブームが一回起きたが、日本ではオームの事件があったため火が消えました。再度、2003年にアメリカでハリウッドセレブを中心としてヨガブームが起きて現在に至っています。日本ではヨガとピラテスがセットと思われているが、ピラテスというのは、ピラテス先生という人が第一次世界大戦の時にドイツの負傷兵に行った治療なので歴史が全く違いますし、コンセプトが全然違います。

僕が勉強したCore Power Yoga CPYⓇを紹介するのは、スポーツ医科学に基づき体の機能改善を目的としたコンディショニングトレーニングで、基本は38ポーズからなっています。トレーナーの間で〝そもそも評価とエクササイズを別々に必要があるの?〟ということも実は言われており、このポーズをとらせていけば、その人の機能障害がもしかして見えてくるのではないのか、という風に考えているのです。勿論この人のどこが悪いのか、どういうエクササイズを構成したら良いかを考えますが、それを行いながら、その人の機能障害は何所にあるのかを診ています。

人間の体には、筋肉が600位あって、解剖学では骨のどこからどこについていますと習っていますが、実は解剖学的にフットプリントと呼ばれ、ちゃんと付着しているのは約7割位しか本来の付着の場所に付いていない。僕らが習ったフットプリントにくっつく筋肉として、考えていけば何も分からないので、筋、筋膜ラインというもので物事を考えたほうが早い。筋肉一個ずつ考えるよりグループとして考えたほうが考えやすいし、運動連鎖を考えやすいので、例えば動作、いろんなポーズがあると言いましたが、それをやった時に上手く出来ないのは何故かと考える時に大きなラインで考えたほうが考えやすい訳です。詳しくは今言えませんが、アナトミートレインの勉強をしてもらえば、幾つかのラインがあってそれで運動連鎖を考えたほうが分かりやすいという話になります〟。(中略)

〝人間の機能障害には動き・安定性、運動性の3つがあり、動きも安定性も悪くはないが、運動制御が入った時に動けないというパターンがあります。動きをよくするのが最初です。モビリティの障害には、関節内が悪いか。筋とか組織が伸びないか、運動制御が出来ないかの3つになる。関節内が固いというのは、例えば、五十肩等がそうで、固くなった関節包を破いてあげて動くようにするというのが僕らの仕事です。運動制御の問題はトレーナーの仕事がここにあたりますが、全てのことを知っていたほうが良いので、僕はそれを学ぼうと考えました。

実際どんな風に評価していくのかを簡単に説明します。例えば胡坐をかいたら何が分かるかというと、足が開かなかったら股関節の動きが悪いというのが分かる。背骨が真っ直ぐにならないということは、股関節が動かないから背骨が伸びない、或いは胸椎が伸展しないから伸びないなど、そういうところがあるんだなということを診ることが出来ます。キャットストレッチと言いますが、腰椎が過伸展するとなればコアに力が入っていないと分かる。手首から肩関節の伸展が不十分であれば、骨盤が前傾しないというパターンもあるが、胸椎そのものが伸びない場合もある。という風に考えて、別のポーズをとった時に、それとの関連はどうなのか?という風に考えていく。ブランク、ブランクダウン所謂腕立て伏せをして、肩がすくんでいるということは肩甲骨の安定性がないということになる。体幹を真っ直ぐ出来ない、ちゃんと出来る人は少ない。お尻がポコッと上がったり、だらんと下がったり、お腹に力が入っていないと下がります。ブランクダウンを行えば一発で分かります。この時に肩甲骨が浮いたりしないかどうかが評価の対象になります。

「ウオーリア」という勇者のポーズと称されるものですが、股関節外転で反対側に上体を捻って捻転差、捻じれの差を出していることになります。これが出来ないってなると野球でどういう風なことが出来ないかを今から簡単に説明します〟と述べた後、世界一美しいと言われているダルビッシュの投球動作の画像を示しながら、〝これはまだ日本に居る時です。円脚起立、そして捻転を入れて前後に移動して回旋入ります。回旋を今度逆回旋から順回旋にもっていって手に力を与えるという動作をしています。野球の動作を分析してみていくと、先ず片足立ちをします。一旦捻りを入れてそれを前に体重を戻していきながら左の股関節は開くけれども体は開かずに、捻転差を作って最後に骨盤と上体同じ方向にグイっと捻って加速するということが起きています。投球動作前後の延伸運動と回旋と肩挙上での肘関節伸展運動、動きは下から上に連続的に伝えられて、そこに何か途中でストップするような動作があってはいけない。前後移動と捻転差がポイントです。軸を作る、これは何所に関係があるかというと片足立ち、前方に体重を移動していく時にしっかり支えられるかどうかというのは、この前の動作によって分かります。

いろいろなポーズを見た時に、この選手は投球の時にこうなっているというのが大体予想がつきます。片足立ち、膝関節伸展で股関節90度しか屈曲出来ないので、これで体重を支えてバランスをとるというのはメチャクチャ難しい。結局動作というのはそれを繋いでいかなければいけないので、繋ぐためには上肢・下肢の連動が必要になります。ヨガが有効性は、腰痛治療のガイドラインに書いてありますが、一般的エクササイズと同等かそれ以上の効果があると言われています。その理由は呼吸をしっかり入れていく。ゆっくりとした注意深い動作を行うことで、早く行う動作より、ゆっくりやるほうが実は難しい。スプリント能力に有意差は出ないが柔軟性は維持されるという報告もあります。トレーニングをすればするほど筋は硬くなってしまうということが起こりますが、そういう意味で障害予防にもなるのではないかと言われています。別にCore Power Yoga CPYⓇでなければダメと僕は思っていませんが、連続してやっていく運動で正しい動作を評価できるメソッドがあればそれは非常に有効。

ゆっくり行うのは、早くやるよりも実は粗が出るから難しいんです。動作を大体30秒以上キープさせますが、これが出来ないということは同じ動作を何回もやっている内に出来なくなるということが分かります。ただし、これは実際の投球動作をCore Power Yoga CPYⓇをやらせて機能評価は出来るが、投球したらどうなのというのは実際にやらせてみないと分からない。理想としては、トレーニングをした後に投球動作自体が良くなっているのが一番理想です。同じ動作を正確に、しかも長くキープできるということは非常にスポーツにとって好ましいことで、しかも同じ動きで違うボールが投げられたら更に良い。ただしヨガもそうですが、運動療法というのは、必ず障害が起こると実は言われています。特にヨガというのは、医学的な知識がないところで、インストラクターの真似をして同じようなことをすると、障害が起こるということを頭にいれておかないといけない。そのためには医学的な知識がないとダメなんです。ヨガだから安全ということは無い、他のエクササイズと同等と言われています。ヨガに限らずなんでも良いが、良くしようと思った時に解剖学的な可動域でちゃんと動けているか。人の可動域はみんな違いますし、その人の能力の中で無理のないトレーニングが出来ていることが大切です。運動指導をしていく上で最終的に動作に繋げていかなければいけないのでストレッチをするだけではダメということです。

最後にこの学会のテーマである「科学する」ですが、運動療法を科学するというのは、結構難しいと思います。勿論、主観的評価や客観的評価というものは出来ますが、やはり客観的評価は中々難しいと思います。超音波は使えると思いますので、超音波で最近行われているのは、筋構造を評価するエラストグラフィーや肩周りでいうと筋内筋と筋の角度、羽状筋という鳥の羽みたいな形で、その筋の羽状角を測ることによって評価するという方法もあります。本橋代表がCPY®を行った人の筋電図評価の研究しており、その内、結果が出ると思います。また、大学のラグビー部で、このCPY®を導入してから、肉離れがほぼゼロに近い。通常考えたらあり得ない。何に良いのかは未だ分かっていないので、それを科学するということを今やっています。

今までお話しましたが、パフォーマンスの中では機能的動作にしかアプローチしていません。実はその上に、筋力とか持久力、パワー、スピード、アジリティーなど、そういったパフォーマンスと、更に上に投球する技術が積み重なって実はパフォーマンスは成り立っています。ただ機能的動作が良くなることで、良い運動が与えられる可能性は高いと思っています。更にメンタルとか頭脳、栄養、環境、社会的要因、家族などいろんな問題が人間のパフォーマンスには関係があるので、そういうところも診ていってあげなければと思っています。Core Power Yoga CPYⓇを紹介しましたが、機能的にいろんなものを修得、且つ評価も同時に行うということです。僕自身、ヨガでなければならないとは全く思っていません。皆さんがいろんなプログラムを考えてもらえれば良い。今日話した内容が参考になれば有難いです〟と結び、特別講演は終了となった。

座長は、日本体育大学の伊藤譲氏が務めた。

この後の会場からの質問は省略しました。

PR

PR