柔道整復師国家試験対策【第31回:リハビリテーション医学 その1】

本日から2回にわたりリハビリテーション医学をお送りします。

広く浅くがポイントになりますので基本的事項を中心に作成してありますので活用下さい。

問題

問題1日常生活動作に含まれないものはどれか。

- 整容

- トイレ動作

- 更衣

- 走行

答えを見る

解答 4

日常生活動作

人が目覚めた時から就寝するまでに行う必要かつ基本的な生活動作のすべてを含む。

- 整容 →身だしなみは、人とのかかわりで必要。

- 食事

- トイレ

- 入浴

- 更衣

- 移動 →歩行、家の中を這う、車いすの使用。

- (コミュニケーション)

※全て覚えましょう。

問題2徒手筋力テストで3はどれか。

- 強い抵抗に逆らって全可動域に動かせる。

- 抵抗に逆らって可動域の一部を動かせる。

- 重力の影響を取り除くと可動域の一部を動かせる。

- 重力に抗して全可動域に動かせる。

答えを見る

解答 4

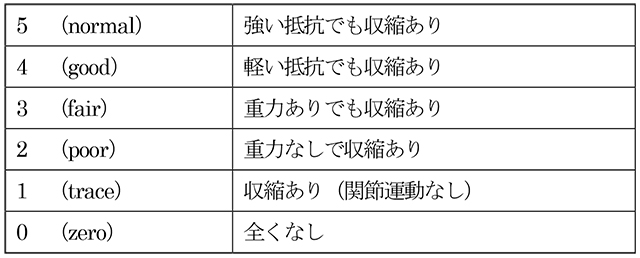

徒手筋力テスト(MMT)3になりようやく重力に抗することが出来ます。

以下参考

問題3廃用症候群に当てはまらないのはどれか。

- 骨格筋萎縮

- 骨粗鬆症

- 褥瘡

- 糖尿病

答えを見る

解答 4

廃用症候群とは「安静状態が長期に続く事によって起こるさまざまな心身の低下」をいいます。このような状態を防ぐために運動療法をおこなうわけです。

以下の九つがあげられます。

筋骨に関するもの

骨格筋萎縮 関節拘縮 骨粗鬆症

脈管系に関するもの

静脈血栓症 褥瘡 起立性低血圧

泌尿器系に関するもの

失禁・便秘 尿路結石

精神状態に関するもの

心理的荒廃

以上のように分類すると暗記しやすいと思います。

問題4最も多い身体障害はどれか。

- 肢体不自由

- 呼吸器障害

- 視覚障害

- 聴覚障害

答えを見る

解答 1

肢体不自由とは「四肢の麻痺や欠損、あるいは体幹の機能障害のため、日常の動作や姿勢の維持に不自由のある人」を指します。これが一番多いです。

そのほか身体障害(身体障害者福祉法に属すもの)には以下のものがあげられます。

- 視覚障害

- 聴覚障害・平衡機能障害

- 音声・言語・そしゃく機能障害

- 心臓機能障害

- 腎臓機能障害

- 膀胱・直腸機能障害

- 小腸機能障害

問題5機能形態障害に対するアプローチはどれか。2つ選べ。

- 関節可動域訓練

- 障害助成

- 筋力増強訓練

- バリアフリー

答えを見る

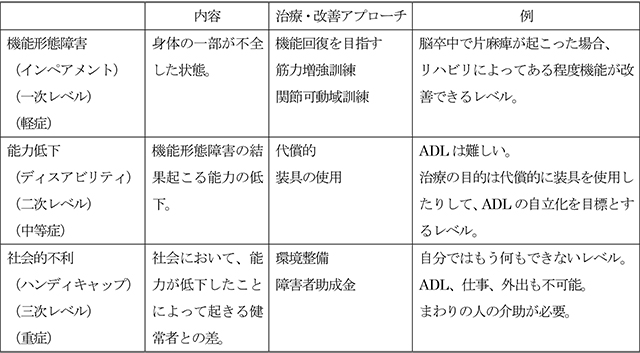

解答 1・3

バリアフリーを含む家屋改造と障害助成は社会的不利の解決方法です。

国際障害分類の理解は難しいですが頻出問題です。せめて以下の表を覚えてしまいましょう。

問題6関節可動域測定について誤りはどれか。

- 基本肢位は全て0度とする。

- 1度刻みで測定する。

- 他動運動で測定する。

- 肩関節の屈曲の参考可動域角度は180度である。

答えを見る

解答 2

関節可動域測定法の注意点の問題です。

注意点は以下のことを注意して行ってください。

- 基本肢位を全て0度とする。

- 通常は5度刻みで測定する。

問題のように引っかからないでください。 - 他動運動で測定する。

自動運動で測定する場合もありますが、基本は他動運動です。 - 参考可動域角度が記載されている。

問題7誤っている組み合わせはどれか。

- 上肢長 ─ 肩峰~橈骨茎状突起

- 上腕長 ─ 肩峰~上腕骨外側上顆

- 前腕長 ─ 肘頭~橈骨茎状突起

- 下肢長 ─ 大転子~外果

答えを見る

解答 3

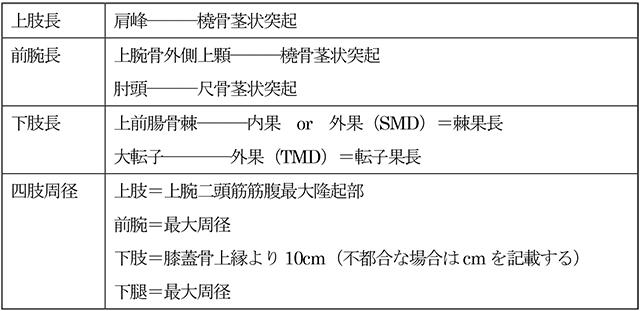

身体計測に関する問題です。

ここは必修問題にも属しているので問題に記載した内容だけでなく、以下の表も暗記してください。

※下肢長に注意しましょう。

問題8中枢神経麻痺の際にみられるのはどれか。

- 筋トーヌスの低下

- 腱反射の低下

- 病的反射の出現

- 筋委縮が強い

答えを見る

解答 3

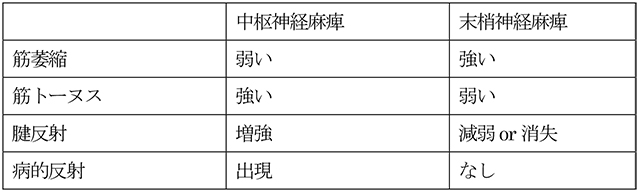

神経麻痺による問題です。

神経麻痺は中枢神経麻痺の場合と末梢神経麻痺による場合があり、両方を暗記する必要があります。以下の表を必ず覚えましょう。

- 中枢神経麻痺は筋が常に収縮している状態になりますので筋委縮の程度は弱くなります。

- 筋トーヌスとは意識的に力を抜いても筋はある程度の張力をもっています。それを筋トーヌスといいます。

- 病的反射はバビンスキー反射などです。

問題9運動療法の対象とならないものはどれか。

- 痙性麻痺

- 関節拘縮

- 弛緩性麻痺

- 化膿性関節炎

答えを見る

解答 4

化膿性関節炎症の状態で運動をさせると悪化する危険があるため禁忌です。

※以下運動療法の補足事項

定義

「身体の一部が障害を受けたり、疾病に侵された場合、その機能を回復したり、良い状態に維持するために身体の運動を科学的に用いる治療法」

運動療法の目的

活動に不必要な筋肉を十分弛緩させる。

短縮した筋腱・関節包を伸張して関節可動域を増大させる。

筋力と筋持久力を増加させる。

正しい肢位を保持する意味での神経筋機能の改善と再教育。

筋郡相互の機能平衡を獲得する。

問題10体幹装具でないのはどれか。

- ロフストランド型

- テイラー型

- ウィリアムズ型

- フィラデルフィア型

答えを見る

解答 1

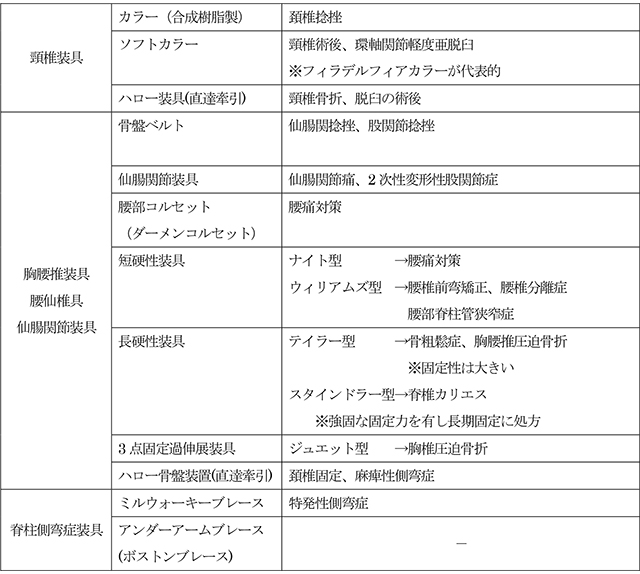

ロフストランドは杖に属します。どの装具がどれに属すかは覚えましょう。

体幹装具

問題11漸増抵抗運動はどれか。

- デュローム法

- オックスフォード法

- ヘッチンガー法

- ミューラー法

答えを見る

解答 1

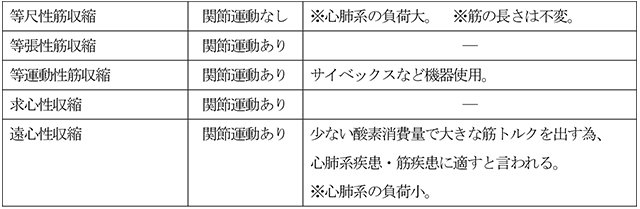

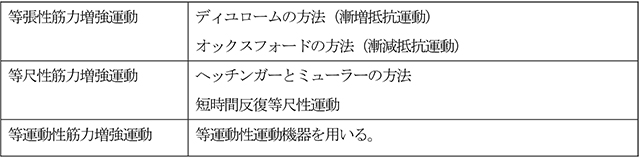

筋力増強訓練に関する問題です。

漸増抵抗運動だけでなく、以下のことまで覚えましょう。

※等張性筋力増強運動は長さが変化します。

問題12 牽引療法で誤りはどれか。

- 持続牽引は間歇牽引よりも負荷が軽い。

- 直達牽引と介達牽引がある。

- 体位と方向を考慮する。

- 間歇牽引には筋萎縮予防効果がある。

答えを見る

解答 4

間欠牽引には筋萎縮予防効果はありません。

※以下補足事項です。

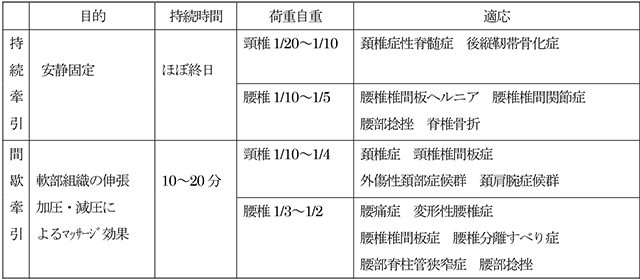

持続牽引と間歇牽引

牽引療法の禁忌

脊椎悪性腫瘍 脊椎感染症 不安定靱帯関節リウマチ 強直性脊椎炎 全身衰弱 重度骨粗鬆症 重度心肺疾患

問題13最も深達度が高いのはどれか。

- 極超短波

- ホットパック

- 超音波

- 赤外線

答えを見る

解答 3

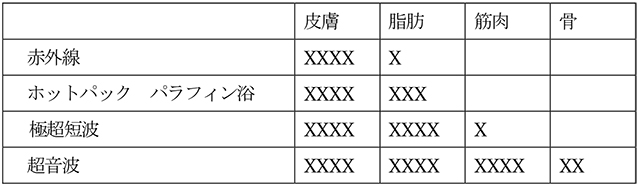

温熱療法における深達度は以下の通りです。

「X」の数が多ければ多いほど、深達度は大きくなります。極超短波が一番深いところまで行きそうな気がしますが、そうでないことに注意してください。

問題14伝導熱による温熱療法はどれか。

- 赤外線

- 超短波

- 極超短波

- ホットパック

答えを見る

解答 4

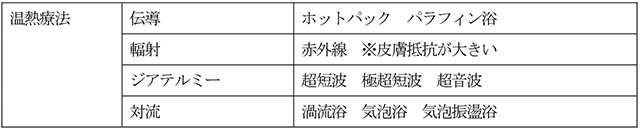

温熱の温め方を分類した問題です。

※ジアテルミーとは高周波を用いる温熱療法の総称です。

ひっかけ問題として輻射の赤外線を伝導と勘違いしてしまう人が多いです。注意しましょう。

問題15装具の目的に当てはまらないのはどれか。

- 変形の防止

- 変形の矯正

- 局所の固定

- 組織の早期修復

答えを見る

解答 4

まず装具の定義を確認しましょう。

定義を理解できれば目的も覚えやすくなり、ひっかけられることもなくなります。

装具の定義

「四肢・体幹の機能障害の軽減を目的として使用する補助器具」

以下が目的です。

必修問題にも出題されかねないのでしっかりと暗記しましょう。

装具の目的

- 変形の防止

- 変形の矯正

- 局所の固定、支持、免荷

- 機能の使用、補助

問題16脊髄損傷の合併症に含まれないのはどれか。

- 嚥下障害

- 褥瘡

- 排尿障害

- 排便障害

答えを見る

解答 1

嚥下障害は脳卒中の合併症です。脊髄損傷の合併症と脳卒中の合併症の違いを明確にしてください。

くわしくは以下参考し、覚えましょう。

脊髄損傷の合併症

- 排尿障害

完全尿閉-自動膀胱-自律膀胱となる。尿路結石、尿路感染症となりやすい。

※排尿後の残尿量は50ml以下が望ましい。 - 褥瘡

予防手段として体位変換が重要。

※可能であれば2時間ごとに行う。 - 痙性

治療として、筋弛緩剤の投与などがある。

※痙性の問題点・拘縮の原因になりやすい。

・体位変換が困難となり褥瘡をおこしやすい。

・寝具、尿具、食器をはねのけたりしてADLに支障をきたす。 - 関節拘縮

- 痛み

心理面も関与している。 - 排便障害

排便感覚は毎日出なくても、1~2日おきでもよい。

※対策・十分な水分を摂る。

・線維成分の多い食物を摂る。

・下剤や坐薬、浣腸の使用。

・用手摘便

・肛門部の刺激など、排便反射の誘発。 - 自律神経機能障害

起立性低血圧

T5以上の脊髄損傷では、交感神経も麻痺して血管収縮が傷害。

自律神経過反射

高位損傷者(T5以上)に見られる急激な高血圧きたす反射現象。脳から抑制が無くなる為、麻痺域からの刺激によって交感神経が異常興奮して起こる。血圧は200mmHg以上にもなり、徐脈・頭痛・悪感・非麻痺域の発汗が起こる。

うつ熱

上位胸髄損傷・頚髄損傷では麻痺域の発汗が無い為、体温調節ができない。

夏季にうつ熱になりやすい。 - 異所性骨化

股関節・膝関節を中心として発症しやすい。

問題17 脳性麻痺で最も多いのはどれか。

- 強剛型

- 痙直型

- アテトーゼ型

- 失調型

答えを見る

解答 2

痙直型が1位で次いでアテトーゼ型です。

脳性麻痺のポイントは病型と原因を抑えることです。以下を必ず覚えましょう。

- ①痙直型

最も多い。

原因は未熟児、水頭症など。大脳皮質運動野(錐体路)の障害。

※知覚障害を伴うことも。症状は運動障害に比例する。

※障害部位により四肢、片、両、対麻痺を生じる。

※未熟児による場合は両麻痺になりやすい。

※出産時外傷による場合は片麻痺になりやすい。 - ②アテトーゼ型

痙直型に次いで多い。

原因は出産時無酸素脳症、核黄疸など。

大脳基底核、中脳の障害

※顔面、四肢の不随意運動を生じる。

※四肢麻痺を呈する事が多い。

※知能低下はなし。 - ③失調型

原因は水頭症など。小脳の障害。

※参考単麻痺 (上・下肢の一肢のみ障害)

対麻痺 (左右の下肢が障害)

片麻痺 (同側の上・下肢が障害)

四肢麻痺 (上肢下肢ともに障害)

両麻痺 (四肢麻痺だが下肢の障害が重い)

両片麻痺 (四肢麻痺だが上肢の障害が重い)

問題18脳卒中で最初に行う訓練はどれか。

- 上肢筋力増強訓練

- 装具装着訓練

- 歩行訓練

- 寝返り訓練

答えを見る

解答 4

まず寝返り訓練を行ないます。褥瘡を防止するためです。

以下脳卒中のリハビリテーションの重要事項です。

- バイタルサインの安定が開始の条件

- ADLの回復が主目的

- 運動麻痺は中枢から末梢に回復する

- 急性期(発症後2週~1ヶ月)

・体位変換

・機能肢位保持

・関節可動域訓練

・坐位訓練

・歩行訓練 - 回復期(1~6ヶ月)

・機能障害回復促進

・ADL訓練 - 慢性期(7ヵ月以降)

・機能維持

・持久力、体力訓練

・学習、職業前訓練

プロフィール

西村 雅道

医学博士 柔道整復師 鍼灸師

一社)国際整体協会 和整體学院 インストラクター

和整體学院臨床センター センター長

柔道整復師国家試験対策書籍のご紹介

柔道整復師国家試験必修問題対策 必修強化書 秘密の勝負テキスト&問題集

柔道整復師国家試験必修問題をカバーする参考書と問題集が一体化!

これ一冊で必修問題対策は万全!

●「柔道整復師国家試験出題基準2022年版」準拠。国家試験合格へと導く一冊!

●前半では【テキスト編】として、出題基準の小項目ごとに分析した「要点のまとめ」と、全570問の「一問一答形式」の問題を掲載。後半では【問題編】として、全200問の「多選択肢問題」を掲載。また問題に対する「解法の決め手」も詳しく解説している。

●本書では、まず1「各単元における出題の要点」を学修し、次に2「理解度を確認問題で自己評価」することで学修を振り返り、最後に3「多選択肢の問題と解説(解法の決め手)にて“解答力”を強化」することで、必修問題のポイントを独学で学べるように設計されている。

価格:3,300円(税込、送料無料) (2026/2/6時点)

PR

PR