「匠の技 伝承」プロジェクト令和7年度第1回指導者養成講習会(指導者評価確認講習)開催

2025年4月13日(日)、日本柔整会館において『「匠の技 伝承」プロジェクト令和7年度第1回指導者養成講習会(指導者評価確認講習)』が開催された。今回の講習は北海道から岐阜県までの指導者を対象とし、手指・足指の骨折および脱臼をテーマに、対面による整復固定および超音波観察の指導者評価確認が行われた。

公益社団法人日本柔道整復師会・長尾淳彦会長は〝何度もお伝えしている通り、この「匠の技 伝承」プロジェクトは我々柔道整復師の技術の継承だけを目的としたものではない。この30年間で、我々を取り巻く環境自体が変わってきて、療養費の取り扱いの中で骨折・脱臼の割合は1%以下となっているものの、応急手当といえども骨折・脱臼の整復固定ができるのは柔道整復師の強みだ。しかしそういった点の周知が進んでおらず、例えば生活保護受給者が接骨院での施術を希望した際に、ケースワーカーが「接骨院にかかる際は必ず医師の同意をもらってください」と誤った指導をすることもしばしばあるという。私たち柔道整復師の立ち位置について、もっともっと広報していかなければならない。皆さんにもご協力をお願いしたい〟と挨拶。

森川伸治副会長は〝長い歴史のある柔道整復術をいかに継承していくか。特に症例数の少ない骨折・脱臼をどのように次の世代に繋げるかということが重要な課題となっている。今回は手指および足指の骨折・脱臼をテーマに講習を行う。まずは単純なものから、いつでも・どこでも・誰でも平準化した治療ができるよう、ここで学んだことを地域の若い施術者に継承していただきたい〟と激励した。

徳山健司学術教育部長は〝しっかりとしたエビデンスの構築、そしてその先にはガイドライン作成を見据えている。先生方には指導者としてこの趣旨を自県で広めていただくことが、本プロジェクトの最大の目的だと考えている。若い先生であってもベテランの先生であっても、再現性のある施術ができるということが我々柔道整復師にとって最も大事なことだ。2020年には厚生労働省から「ガイドラインのない治療法は報酬の対象になり得ない」という発言もあった。どこへ行っても再現性のある施術が受けられることが国民皆保険制度の根幹にあると考えている。エビデンスを構築しガイドラインを作成するためにも、先生方のご理解とご協力をお願いしたい〟と改めて趣旨説明を行った。

実技評価ポイント解説

続いて、指導者評価確認の重要チェックポイントについて小野講師、山口講師より説明がなされた。

エコー観察法

小野博道講師

手指の骨折・脱臼

今回は手指のボクサー骨折とマレットフィンガー、そして掌側板の損傷の観察を行う。

まず、第5中手骨のボクサー骨折の描出を行う。患肢が安定しないと痛みが誘発されてしまうため支えながら観察する。背側面から長軸像で、骨幹部から骨頭の丸みまで線状高エコーで描出する。その後短軸とし、中手骨の丸みの部分を骨頭まで追っていく。丸みを見てから、平坦になり骨頭になっていくという形の変化を観察する。

続いて、マレットフィンガーは動的観察を行う。厚めにゲルを塗り、PIP関節の背側から長軸で見ていく。末節骨を屈曲させ、基節骨の背側部、遠位端部に終止腱の動きがあるか、または末節骨基底部で線状高エコーが綺麗に整っているかどうかを観察してください。

次にPIP関節の掌側板を長軸で観察する。PIP関節部分で屈曲・伸展をすることによって、掌側板が同じような動きになるかどうか観察していただきたい。掌側板は基底部の少し輝度の高い三角形の軟骨を観察する。

足指の骨折・脱臼

足部の観察は第5中足骨の基底部の骨折、下駄骨折を目的とする。まず足背面から長軸でエコーを当てる。ラウンドしているため斜め45度で当てるのがポイント。中足骨の基底部の下がってきた部分を観察する。山なりに上がってきたところから先の方で折れていればジョーンズ骨折、短腓骨筋の停止部の山が見え、その手前で折れていれば下駄骨折になる。さらに、骨折線がどのように入っているかを確認するために、第5中足骨を骨幹部から短軸像で観察する。

第5趾に関しては、観察部位が細かく、ゲルが少ないとエコーを当てた際に隙間ができてしまうため、ゲルを多めに使用する。まずは長軸像で背側から、MP関節、PIP関節、DIP関節と観察していくが、爪の部分はエコーが減衰するため見づらくなる。DIP関節が癒合している人もいる。続いて足底部からも観察する。隙間ができないようにしっかりとゲルで埋め、さらに空いている方の手で伸展させるようにして補助すると見やすい。

整復法・固定法

山口登一郎講師

手指の骨折・脱臼

まず、第5指のボクサー骨折の整復固定を行う。

側副靭帯が緊張するため、MP関節を90度に屈曲させたまま末梢牽引を行う。末梢方向に牽引した後、母指を支点として基節骨を介して突き上げるように直圧を加えて整復する。固定時には掌側に巻軸帯を利用することによって、包帯あるいはキャスト材が巻きやすくなる。尺骨茎状突起が隆起しているため、アルフェンスにはカーブをつけておくこと。まず中手部をしっかりと止め、その後、末梢まで包帯を巻く。

PIP損傷についてはボールを握ったような肢位で固定するように養成校で習ったと思われるが、この肢位で固定してしまうと、高い柔軟性のある手綱靭帯が伸展障害を起こす可能性がある。そのため現在では、セーフポジションでMP関節90°、PIP関節伸展位の固定が推奨されている。例えば、中節骨の基底部裂離骨折などやや大きめの骨折に関しては、最初は曲げた状態で徐々に伸ばしていくというエクステンションブロック療法も盛んに行われている。これにより拘縮や伸展障害も防ぐことができる。

マレットフィンガーは、腱マレットの場合はやや過伸展位で良いが、Ⅱ・Ⅲ型の場合は過伸展しないように気をつける。採型したプライトン副子に伸縮テープを巻いて患肢に当て、その上からチューブ帯を被せると固定の補強になる。

足指の骨折・脱臼

エコーで観察する前の視診・問診・触診において、下駄骨折はびまん性に腫脹が出るが、踵骨の前方突起骨折がある。踵骨の前方突起骨折では硬い腫れが出るのが特徴。自院で骨折と判断しても、医科で骨折していないと言われることもよくある。踵骨の前方突起骨折の場合は小さな骨片が血腫の中で浮いたような状態になるが、一般的にドクターはAP像とラテラル像しかレントゲンを撮らないため骨片が上手く写らない。それよりもエコーの方が詳細に骨片を描出することができる。医科に要望ができるのであれば、骨折を判別しやすくなるように、レントゲンを斜位で撮影して確認してもらい、同意を得るのが良い。

整復する対象物が小さい場合はディスポーザブルのグローブをはめた方が把握しやすい。第5趾は末節部が掌側にポコッと出ている。ここにうまく指をかけるようにすると、牽引時に滑らずに力を加えることができる。

固定時には、第4趾と第5趾の間に綿花やガーゼなどを当ててバディ固定をすることが多い。足の指には傾斜があるためアルフェンスを当てる際には少しねじるようにして合わせる。第4趾や第5趾は机の角などにぶつけてしまうことも多いため、副子は若干指よりも長くすると良い。患者さんに固定具がフィットしているかどうか荷重しながら確認する。足底板を入れると完全に痛みが消えるわけではないが楽になり歩行もできるようになる。ナーバスな患者さんの場合もすり足歩行にすると歩いてくれることがある。「歩いた方が循環も良くなり骨の付きが良くなる」と説明してあげれば大抵は多少痛くても歩いてくれるので、指導方法も重要になる。

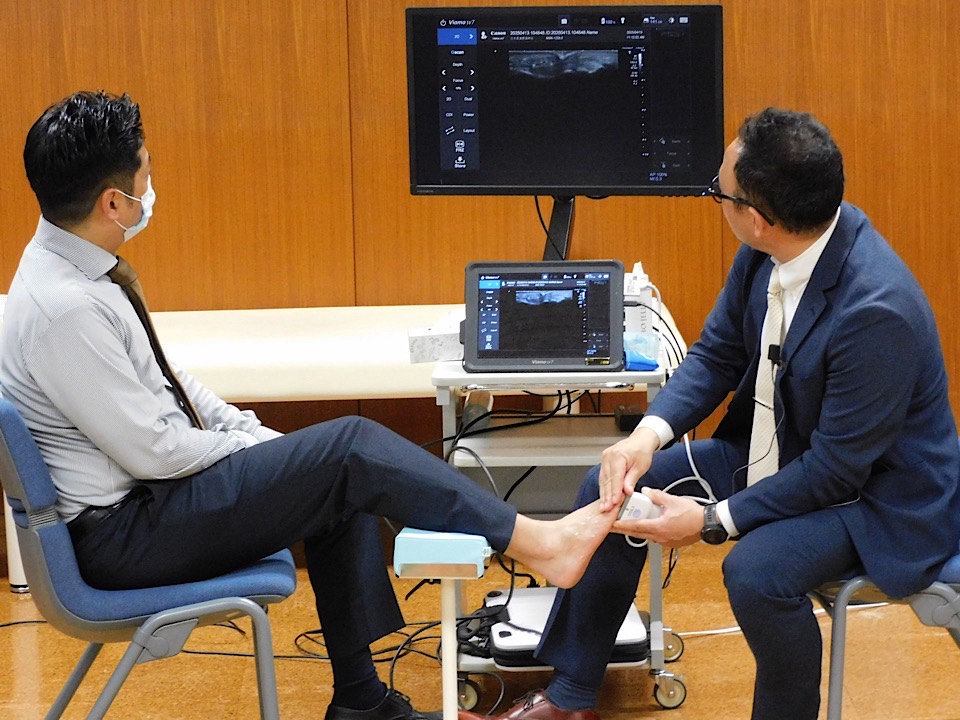

小野・山口両講師からの説明の後、合同で整復法・固定法、エコー画像観察の実習が行われた。実習中は複数名の講師が巡回し、各受講者の実習内容を確認しながら指導を行った。

指導者評価確認

実習後は指導者評価確認が行われた。評価においては、患者の肢位、整復法や整復手順が適切か、固定の肢位や緊縛度が適切か、プローブを安定させて損傷箇所を適切にエコー描出できているかなどの技術面は勿論のこと、患者への説明力も問われた。

徳山学術教育部長は〝回を重ねるごとに皆さん上達しており、練習を積み重ねている様子がうかがえる。養成校を卒業して以来、このような形で評価を受ける機会はほぼないのではないかと思われるが、緊張しながらも一生懸命受講されており、とてもいい講習になったと思う。ここで学んだことを自県で指導者として、若い世代に受け継いでいただきたい。「匠の技 伝承」プロジェクトは今後も継続していく。残り半分の所まで来たが、引き続きご協力をお願いしたい〟と総括した。

閉会の辞として、金子益美理事は〝先日国家試験も行われたが、養成校でもエコー観察がカリキュラムに組み入れられており、国家試験にも出題されている。これから卒業して開業する人にとってはエコーが必須になるということ。しかし残念ながらエコーの普及率はまだ上がっていない。各県での講習の際には、エコーの有用性をしっかり受講者にお伝えいただき、エコー普及のためにご尽力いただきたい〟と締めくくった。

PR

PR