「匠の技 伝承」プロジェクト令和7年度第2回指導者養成講習会(指導者評価確認講習)開催

2025年8月17日(日)、日本柔整会館において「匠の技 伝承」プロジェクト令和7年度第2回指導者養成講習会(指導者評価確認講習)が開催された。

手指・足指の骨折および脱臼をテーマに、整復固定・超音波観察の対面による指導者評価確認が行われた。なお、今回は栃木県および滋賀県から沖縄県の指導者を対象として実施された。

公益社団法人日本柔道整復師会・長尾淳彦会長は〝今回のテーマである手指の骨折は、我々柔道整復師が扱う骨折の中でも頻度が高い。整復固定・エコー観察の技術をしっかりと身につけていただき、「柔道整復師ここにあり」と思わせてほしい。本講習で技術の復習ができ、また新たな気づきが得られることを期待している〟と挨拶。

続いて竹藤敏夫副会長は〝連日の猛暑の中、ご参加いただきありがとうございます。今回は第2回指導者講習ということで、手指・足指は包帯が巻きにくい部位であるので緊張感を持って頑張っていただきたい〟と鼓舞した。

趣旨説明として、徳山健司学術教育部長は〝いつも申し上げているが、この「匠の技 伝承」プロジェクトはベテランの先生でも若い先生でも、また日本全国どこでも再現性のある平準化した施術ができるということを目的に継続して開催している。先生方には、本プロジェクトで平準化・集約されたデータがエビデンスの構築とガイドラインの策定に繫がるということをご理解いただいたうえで講習を受けていただき、さらに受講後にはその技術を自県で広めるためしっかりと活動していただきたい〟と改めて本プロジェクトの意義を語った。

指導者評価確認に先立ち、小野講師、山口講師からエコー観察・整復固定のポイント解説が行われた。

実技ポイント解説

エコー観察のポイント

手指の骨折・脱臼

ボクサー骨折は、骨に対し長軸の外力が加わることにより受傷。来院時はおそらく軽度屈曲位で、オーバーラッピングフィンガーという状態になっていると思われる。まずは第五中手骨骨頭に対して長軸で観察する。鮮明な線状高エコーが描出されるようプローブの角度を微調整する。第五中手骨の遠位部の骨頭手前は少しくぼんでいる。このくぼみが頸部だが、健側と対比することでこの形が元々のものなのか、損傷によるものなのかをしっかり判断する必要がある。完全に骨折している場合は、回旋転位が起きるため遠位部の骨頭が1段下がっている、もしくは映らないということも判断材料となる。

短軸では骨の丸みを観察する。ボクサー骨折の場合は斜めに骨折線が入る場合が多く、近位から遠位に移動していくと斜めの骨折線が確認できる。線の入り方も整復時の判断材料になるためしっかり確認すること。骨幹部からエコーを当てていくと半円状の骨のラインが見えてくる。これを近位部から追っていくと、近位部は丸みを帯びているが遠位部は骨の形状が平らになる。

マレットフィンガーの観察では、ゲルを厚めに塗る。プローブも少し浮かせるイメージで軽く当て、中節骨、DIP関節、末節骨を観察する。マレットフィンガーⅠ型の場合、腱損傷であるため末節骨基底部で停止する終始腱の観察も重要となる。どこに骨折線が入っているかを確認するために動的観察を行う。末節骨を屈曲した際に、終始腱が引っ張り出されなければⅠ型、腱付着部の骨が一部裂離していて屈曲時に離れていればⅡ型。この鑑別が重要となる。Ⅲ型の場合は骨片が大きく、関節面に骨折線が入って遠位部が一段下がってしまう。また、視診でもⅠ型、Ⅱ型の場合は末梢部分が20度から40度程度落ち込む。Ⅲ型の場合は明らかに末梢が腫れるため、見た目でも骨折と判断できるが、患者に納得していただくためにもエコー観察した上で説明すると良い。

続いてPIP関節の掌側板を長軸で観察する。中節骨基底部にしっかりとついている繊維軟骨が屈筋腱の下に出てくる。これが掌側板。伸展した時に掌側板を支えている組織が手綱靱帯で、パターンとしては手綱靱帯が損傷するか掌側板が損傷するか、あるいは中節骨基底部で裂離骨折するか。その部分を動作確認する。少し伸展を加えて掌側板の動きを確認していただきたい。

足部の骨折・脱臼

今回は足側面、足背部、足底部からの観察を行う。第5趾の末節骨と中節骨が癒合している人も多く、その癒合している部分を損傷し折れてしまうパターンもあるため骨折の判断が難しい。健側・患側で対比して末節骨のDIP関節があるかどうかも観察してほしい。部位によっては右手だけでのプローブ走査では観察しにくいため、必ず左手でも走査ができるようにしておくことが望ましい。

まずは足側面からエコーを当てる。大きな山があり、骨幹部へと移っていく。近位にプローブを動かし外果の近くになると短腓骨筋の腱がある。その停止部で折れていると下駄骨折と判断できる。

足指はゲルを厚めに塗って、MP関節、PIP関節、DIP関節を観察する。末梢のほうは爪の下は減衰するのでしっかり映らない可能性がある。末節骨と中節骨が癒合しているかどうか確認するためにも足底部や足側面からも観察すること。足背部や足底部から観察すると癒合していて、足側面から見ると若干離れているDIP関節を観察できることがある。レントゲンでは確認しにくい部分でもあり、エコーの強みだ。

整復固定のポイント

手指の骨折・脱臼

ボクサー骨折の場合、骨頭のカーブを過ぎたあたりの近位部で発生することが多い。整復法としては、近位骨片の遠位端に術者の母指を当て、MP関節を90度に屈曲させる。側副靱帯が緊張した状態で末梢方向に牽引する。末梢片が動いたことを確認したら基節骨を介して近位骨片を背側に移動する。

固定時はMP関節90度、PIP関節90度で固定する。遠位骨片は掌側に落ちやすく、またPIP関節は褥瘡が起きやすいため、巻軸帯を握らせるようにすると包帯が巻きやすくなる。隣接指とバディで仮止めし、アルフェンスを当てたら手首部分をホワイトテープで軽く固定する。手関節部からしっかりと包帯を巻いていくが、プロとして体裁よく巻くことも重要となる。不安定性が強くキャストライトで固定する場合も同様に巻軸帯を使用する。

PIP損傷の場合、セーフポジションで固定する。MP関節を90度に屈曲しそれに沿わせて隙間ができないようにアルフェンスを当てる。手綱靱帯は元々柔軟性が高いが、PIP関節を損傷するとその柔軟性が失われる。PIP関節が硬くなって手網靭帯が癒着を起こしてしまうと伸展障害はなかなか取れないため、セーフポジションでの固定を推奨する。包帯は指尖まで隠すように巻く。

足部の骨折・脱臼

下駄骨折の固定は、足底板を綿花で作成する。楔型に成形し、厚みがある方を内側に当てる。多少厚みがあっても荷重を加えることによりフィットする。プライトンを当てて包帯固定する。足をついても痛くないようであれば、患者に積極的に歩行させたほうが足底板の刺激により骨癒合を早められる。最初は歩きにくいが、つま先を外に向けてすり足で歩行させると良い。

第5足趾骨折の場合は、アルフェンスを丸みが出るように曲げて外力が伝わらないようにする。また、少しねじるように成形することで患肢にしっかりと沿わせることもポイントとなる。アルフェンスを当てる前に包帯で下巻きをしておくとズレにくくなる。固定したら、しっかりフィットしているかどうか荷重して確認する。

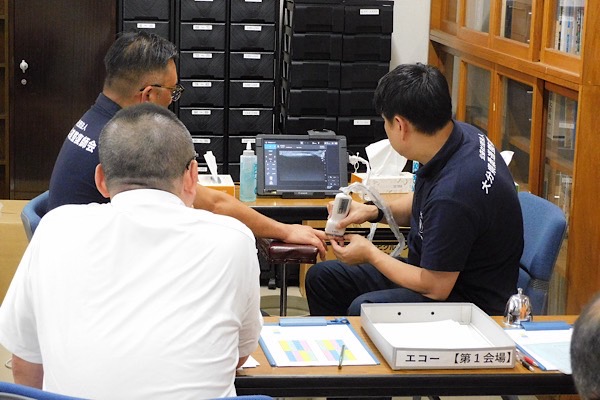

指導者評価確認

実技のポイント解説後、受講者は2人1組となり実習に取り組んだ。その後指導者評価確認が行われた。整復固定・エコー描出の技術だけでなく患者への説明力も評価の対象となり、施術者は一つ一つの動作を説明しながら整復・固定や超音波画像の描出を行った。

総括として、徳山学術教育部長は〝この講習に対して本当に真摯に向き合っていただき感謝申し上げます。開業されてからこのように評価を受けるということは長らく経験されてないと思う。少し緊張されている方も見受けられたが、しっかりと取り組もうという熱意を非常に感じることができた。今後も指導者として各県においてしっかりとその活動を広めていっていただきたい〟と評した。

最後に金子益美理事より〝今回の講習内容はスポーツ等で頻繁に起きる怪我だ。皆さんも日常の業務の中で経験することが多々あるだろう。その時、本日のように完璧な整復・固定で患者や医師からも信頼を得られるような施術を行っていただきたい〟と閉会の辞が述べられ、終了となった。

PR

PR