柔道整復師と介護福祉【第127回:介護保険サービスの基礎知識ver4】

介護保険(通所介護)令和6年度報酬改定とは?

「特別地域加算」「中山間地域等の小規模事業所加算」「中山間地域に居住する者へのサービス提供加算」の対象地域を明確化

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法で「過疎地域」とみなして同法の規定が適用される地域などが、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることが明確化されます。

業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する「業務継続計画未実施減算」の導入

業務継続計画未実施減算の単位数(通所介護)

- 所定単位数の1%に相当する単位数を減算

- 感染症と災害のいずれか、または両方の業務継続計画(BCP)が未策定の場合、基本報酬が減算されます。

- 感染症や災害が発生しても必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画(BCP)の策定の徹底を求めることが目的です。

なお経過措置として令和7(2025)年3月31日までは、「感染症の予防及びまん延防止のための指針」の整備と「非常災害に関する具体的計画(非常災害対策計画)」の策定を行っていれば減算は適用されません。

高齢者虐待防止の推進(高齢者虐待防止措置未実施減算の導入、推進施策の充実など)

- 高齢者虐待防止措置未実施減算の単位数

- 所定単位数の1%に相当する単位数を減算

- 虐待の発生または再発を防止するための措置(※)が講じられていない場合、基本報酬が減算されます。利用者の人権擁護、虐待防止などをさらに推進することが目的です。

※虐待の発生または再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること

また、高齢者虐待防止に向け、以下のような施策の充実が図られます。

- 施設でのストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し周知する

- 国の補助により都道府県が実施している事業で、ハラスメントなどのストレス対策に関する研修を実施できることを明確化する

- 上記事業の相談窓口を、高齢者本人とその家族だけでなく介護職員なども利用できることを明確化する

処遇改善加算について

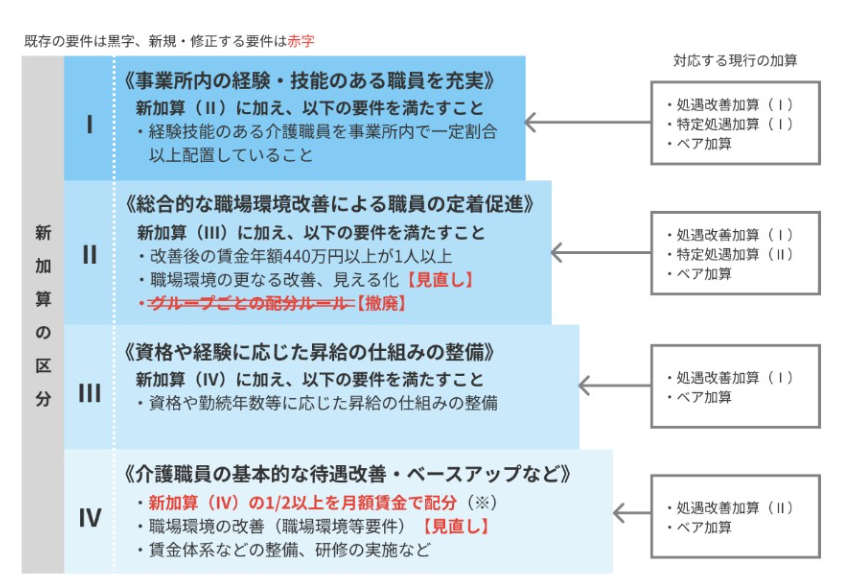

処遇改善加算は一本化され「介護職員等処遇改善加算」へ

現行の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、各加算・区分の要件や加算率を組み合わせた上で、4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。3つの加算が存在することで煩雑になっていた手続きや要件を整理し、職員確保に向けて、できるだけ多くの事業所が処遇改善加算を活用できるようにする狙いがあります。なお、新加算への移行にあたっては1年間の経過措置期間が設けられています。

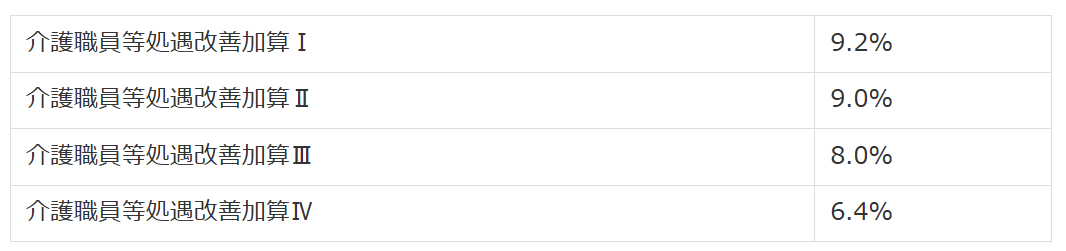

介護職員等処遇改善加算の単位数(通所介護)

新加算での職種間の賃金配分

一本化後の新しい処遇改善加算では、職員間の賃金配分について「引き続き介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分すること」としつつも、これまでのような職種によるルールはなくなり、事業所内で柔軟に配分できるようになります。

新加算の配分方法

一本化後の新しい処遇改善加算では、どの区分を取得している事業所であっても、4段階の一番下の区分の加算額の2分の1以上を月額賃金の改善に充てることが要件になります。

介護職員等処遇改善加算のイメージ図

これまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所について

これまでベースアップ等支援加算を取得していなかった事業所が新加算を取得する場合、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当額の2/3以上を月額賃金の改善に使う必要があります。今まで取得していた事業者との公平性の観点によるものです。

職場環境等要件の見直し

新加算の職場環境等要件については、生産性向上と経営の協働化に関する項目を中心に、人材確保に向けてより効果的なものにする観点で見直されます。

身体的拘束等の原則禁止、実施時の記録の義務

不適切な身体的拘束などを防ぐため、利用者または他の利用者などの生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束などを行ってはならないとされます(身体拘束等の原則禁止)。また、身体的拘束などを行う場合には、以下の記録が義務付けられます。

- 身体拘束などの態様/時間/その際の利用者の心身の状況/緊急やむを得ない理由

リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の様式を見直し

リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の様式について、記載項目が整理されるとともに、他の様式でのLIFE提出項目を踏まえた様式に見直されます。令和3年度報酬改定で導入された一体的計画書ですが、利用率は低調です。今回の見直しには、より使いやすい様式にすることでリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的な取り組みを推進する狙いがあります。

送迎に関する取り扱いの明確化

通所系サービスでの送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足などに対応するため、以下のように取り扱いが明確化されます。

- 送迎の範囲に「利用者の居住実態のある場所」を含める

- 利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態(例えば、近隣の親戚の家)がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。

- 他の介護事業所の利用者との同乗を認める

- 介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合(共同での委託を含む)には、責任の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。

- 障害福祉サービスの利用者との同乗を認める

- 障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合においても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする。

※なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする。

人員について

テレワークの人員配置基準上の取り扱いを明確化

- 人員配置基準などで具体的な必要数が定められている職種のテレワークについて、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないことなどを前提に取り扱いが明確化され、職種や業務ごとに具体的な考え方が示されます。

- 治療と両立する時短職員を週30時間以上で常勤と扱えるように「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設けた短時間勤務制度を利用する職員については、週30時間以上の勤務で「常勤」として取り扱えることになりました。常勤換算上も、週30時間以上の勤務で常勤換算1として取り扱えます。

- 介護現場で治療と仕事を両立できる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図るための改定です。

外国人介護人材について、人員配置基準上の取り扱いを見直し

就労開始から6か月未満のEPA介護福祉士候補者と技能実習生(以下、外国人介護職員)について、現在は日本語能力試験N1またはN2に合格した人を除き、人員配置基準への算入が認められていません。これは両制度の目的を考慮したものです。しかし、就労開始から6か月未満でもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員もいるため、人員配置基準上の取り扱いが見直されることになりました。具体的には、事業者が外国人介護職員の日本語能力や指導の実施状況、管理者や指導職員などの意見などを踏まえて、その外国人介護職員を人員配置基準に算入すると決定した場合には、就労開始直後から人員配置基準に算入できるようになります。なおその際、適切な指導・支援を行う観点、安全体制の整備の観点から以下の要件が設けられます。

- 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること

- 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること

- 併せて両制度の趣旨を踏まえ、人員配置基準への算入有無にかかわらず、研修または実習のための指導職員の配置、計画に基づく技能修得や学習への配慮といった、法令などに基づく受入れ施設での適切な指導および支援体制の確保が必要であることが改めて周知されます。

管理者の責務と兼務範囲の明確化

介護サービスの質を担保しながら効率的な事業所運営ができるよう、管理者の責務と兼務できる事業所の範囲が明確化されます。

管理者の責務について

管理者の責務が、利用者へのサービス提供の場面などで生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員と業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨が明確化されます。

管理者の兼務範囲について

上記の管理者の責務を果たせる場合は、同一敷地内の他の事業所・施設などでなくても兼務できる旨が明確化されます。

人員配置基準に関するローカルルールについて

自治体ごとに人員配置基準の解釈や対応が異なるため(ローカルルール)、都道府県と市町村には以下が求められることになりました。

あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で、地域の実情に応じた内容とする必要があること

事業者から説明を求められた場合には、ルールの必要性を説明できるようにすること、示されています。

PR

PR