柔道整復師と介護福祉【第3回:機能訓練指導員と柔道整復師】

資格要件と役割

機能訓練指導員の資格要件は、看護職員、作業療法士、柔道整復師、言語聴覚士、理学療法士、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とされています。業務内容としては、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための機能訓練評価、指導する役割があります。今後の介護保険制度の方向性として、介護予防の現場においても、重要な役割を担い、初期からしっかりと支援し、要介護化しないための専門職としてなお一層、地域での活躍に期待がされております。

機能訓練指導員が活躍する現場

A.介護保険法 指定居宅サービス事業

- 通所介護事業

- 短期入所生活介護事業

- 短期入所療養介護事業

- 特定施設入居者生活介護事業

B.介護保険法 地域密着型サービス事業者

- 認知症対応型通所介護事業

- 小規模多機能型居宅介護事業

- 認知症対応型共同生活介護事業

- 地域密着型特定施設入居者生活介護

- 地域密着型老人福祉施設

C.介護保険法 介護保険施設

- 介護老人福祉施設(特養)

- 介護老人保健施設(老健)

- 介護療養型医療施設

D.障害者総合支援法 障害児通所支援

- 放課後等デイサービス

E.障害者総合支援法 訓練等給付

- 自立訓練(機能訓練)

- 共同生活援助(グループホーム)

上記の介護保険指定施設、障害者総合支援法指定施設では、開設時に人員基準として機能訓練指導員が設けられており、日常生活の質を担保するために必要な役割を果たしています。

介護保険制度における機能訓練指導加算

個別機能訓練加算Ⅰ

介護保険施設、障害者施設に、もっぱら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あんまマッサージ師(以下理学療法士等)を1名以上配置していることが必要です。(専従で120分以上配置する必要があります。)

- 個別機能訓練計画の作成(3カ月毎に評価)

- 個別で計画作成する必要あり

- 日常生活における支障を評価すると同時に施設での機能訓練方針を短期、中期、長期で最終アウトカム(成果物)を推測します。

【例】

ケアプラン目標:

下肢筋力を向上させ安心して生活ができる。

個別機能訓練目標:

下肢筋力の向上と歩行の安定を図る。

短期目標:

下肢筋力の向上に必要な生活リハビリ方法を身に着ける。

中期目標:

日常生活でも、下肢筋力トレーニングを自ら取り組める。

長期目標:

下肢筋力の安定で行動範囲が広がり生活に弾みがつく。自立して生活ができる。

身体機能評価:

- 握力

- 下肢筋力

- 長座位体前屈

- ファンクショナルリーチ

- 5m歩行(移動能力)

- タップアンドゴー(複合動作能力)

下肢筋力の評価には、移動能力、複合動作能力、下肢筋力を数値化し、評価時に記載することでエビデンスにつながるでしょう。

個別機能訓練加算Ⅱ

- 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置(小グループで、指導員が対応することが求められる)が必要です。

- 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。

- 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。

具体的には、利用者の「昇降動作ができるようになる」目標に対して、指導員が計画時に「立位時に安定を図るための筋力増強訓練ならびに歩行訓練」を立案し、身体評価と行動評価(できるIADL)を合わせて指導、訓練を実施していきます。機能訓練計画は、計画内容の進捗状況を単月(毎月)で評価し、次月に関しては評価後の内容を検証して必要に応じて変更して指導、実施することを個別機能訓練加算Ⅱでは求められています。

図1 個別Ⅰ、Ⅱの違いについて

| 個別Ⅰ | 個別Ⅱ | |

| 専従 | ○ | ○ |

| 計画 | ○ | ○ |

| 評価 | 3カ月 | 毎月 |

| 指導 | 集団 | 小グループOR個別 |

| 課題抽出 | ○ | ◎ |

個別機能訓練計画策定方法

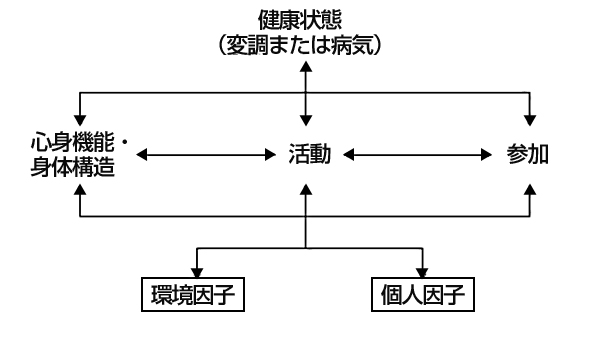

ICFを活用して計画立案を行いましょう。

ICFは、人間の生活機能と障害に関して、アルファベットと数字を組み合わせた方式で分類するものであり、人間の生活機能と障害について「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の3つの次元及び「環境因子」等の影響を及ぼす因子で構成されており、約1,500項目に分類されています。

【ICF構成要素の概観】

- 心身機能(body functions)

身体系の生理的機能(心理的機能を含む)です。 - 身体構造(body structures)

器官・肢体とその構成部分などの,身体の解剖学的部分です。 - 機能障害(構造障害を含む)(impairments)

著しい変異や喪失などといった,心身機能または身体構造上の問題です。 - 活動(activity)

課題や行為の個人による遂行のことです。 - 参加(participation)

生活・人生場面(life situation)への関わりのことです。 - 活動制限(activity limitations)

個人が活動を行うときに生じる難しさのことを示します。 - 参加制約(participation restrictions)

個人が何らかの生活・人生場面に関わるときに経験する難しさのことです。 - 環境因子(environmental factors)

人々が生活し,人生を送っている物的な環境や社会的環境,人々の社会的な態度による環境を構成する因子のことです。

上記を加味して、生活上の不具合に関して機能訓練計画を立案、PDCAサイクルに則り、P(計画)、D(行動)、C(検証)、A(実行)、利用者の身体機能、生活機能、環境因子、個人因子を配慮した、その人に寄り添った計画を実施することが効果的介入につながるでしょう。

図1 ICFの構成要素間の相互作用

機能訓練指導員と柔道整復師

介護保険制度で機能訓練指導員要件に、柔道整復師が位置付けられていることから、地域における課題解決を行う上においても必要な専門職であると言えます。

在宅生活を営む上において、居宅介護サービスに配置されている機能訓練指導員の役割は、非常に重要なポジションです。在宅生活における環境因子と個人因子を抽出し、生活上必要な身体機能を向上させるために計画を立案、実施することで継続して在宅生活を営む架け橋を担う専門職と言えます。連携する多職種に関しても、その方の評価を可視化し、情報提供することで、よりその人に沿った支援が包括的に提供できるようになります。専門職の特性を生かし、地域の社会資源を活用して、屋外(施設外、サービス提供外)での生活指導も機能訓練指導に託された役割でもあります。(セルフケア)

地域ケア会議で地域課題の検証

今後地域包括ケアシステムを推進するために、各地域で行う地域会議を、地域ケア会議と位置付けています。多角的に地域の課題解決に対する支援方針を決める、「地域ケア会議」では、柔道整復師の専門性を活用して、早期日常生活復帰がかなう情報提供を、現場目線から発信する機会が今後必要になります。

多職種連携

地域のリハビリ専門職と協働して、地域の生活基盤の安定を提供する地域包括ケアシステムに、柔道整復師の今後の在り方が試されることになります。より多くの柔道整復師が、地域の課題解決に「療養費の現場」と、「介護予防の現場」、「地域課題の現場」で培われた知識と技術を多職種との連携のもと、各地域の問題解決に挑むことが重要です。

地域包括ケアシステムを「絵に描いた餅」にしないためにも、地域ケア会議の標準化が必要となるでしょう。地域ニーズに沿いながら、一定の効果、または制度上の不具合を住民目線から政策提言につなげる協議の場にもなります。行政、住民、医療提供者(柔道整復師)、介護関係者などのステークホルダーが協働して、新たな地域の創出を描く場とも言えます。大いに期待するところです。

PR

PR